ドクタートラストのストレスチェックは、2023年度、1,390組織約48万人の方々に受検いただきました。

このデータをもとに、業種ごとのさまざまな分析を行っています。

今回は、「公務」の特徴についてご紹介をしていきます。

※本コラムの業種分類は「日本標準産業分類」に準拠しています。

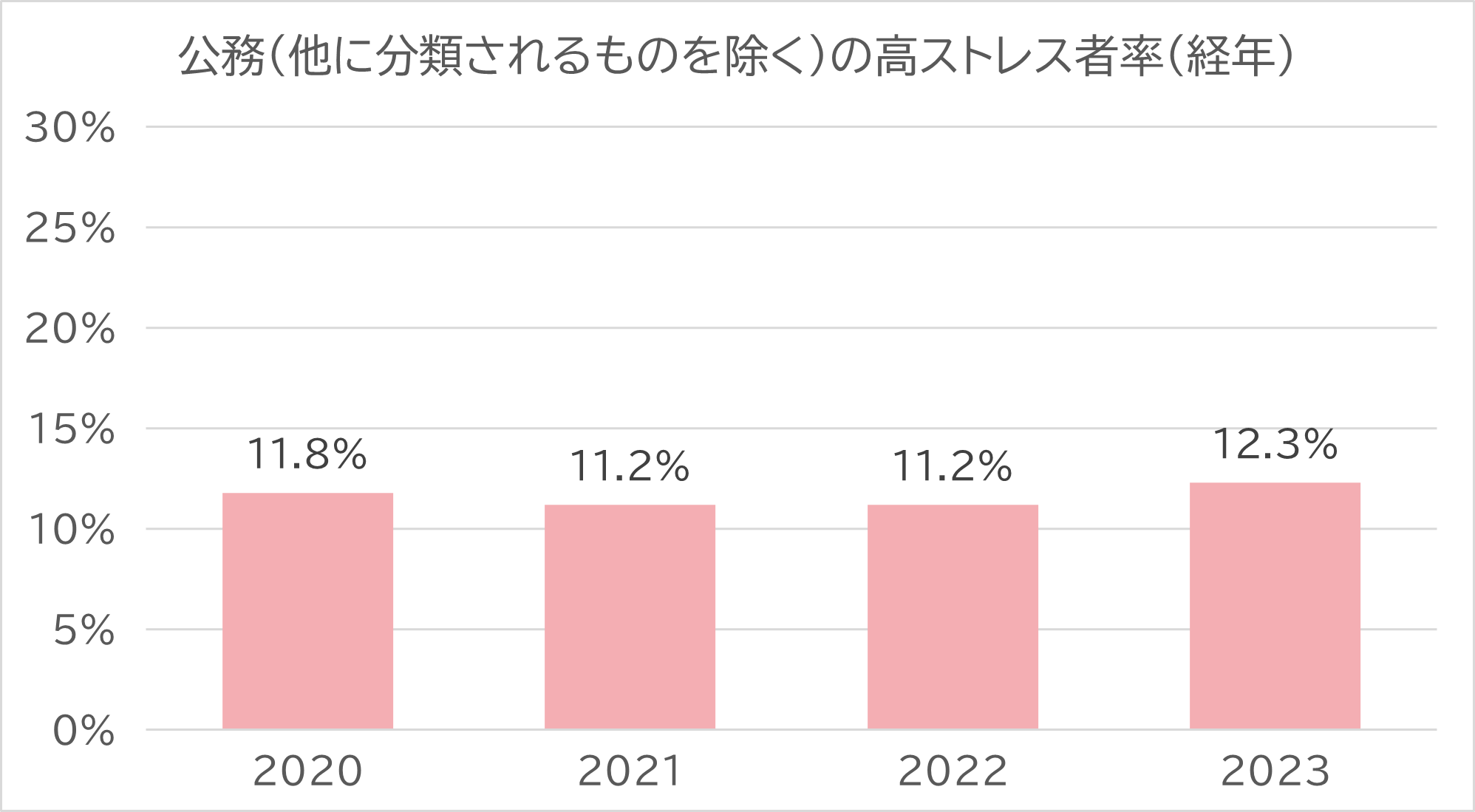

高ストレス者率の状況は?

ドクタートラストで受検した組織のうち、公務(他に分類されるものを除く)に該当する組織は66組織、受検者数は188,364名です。

2023年度の公務の高ストレス者率は12.3%で、2020年からの推移をみると11%~12%で推移していることがわかります。

なお、高ストレス者率の全国平均は、15.2%ですので、それを下回る良好な結果です。

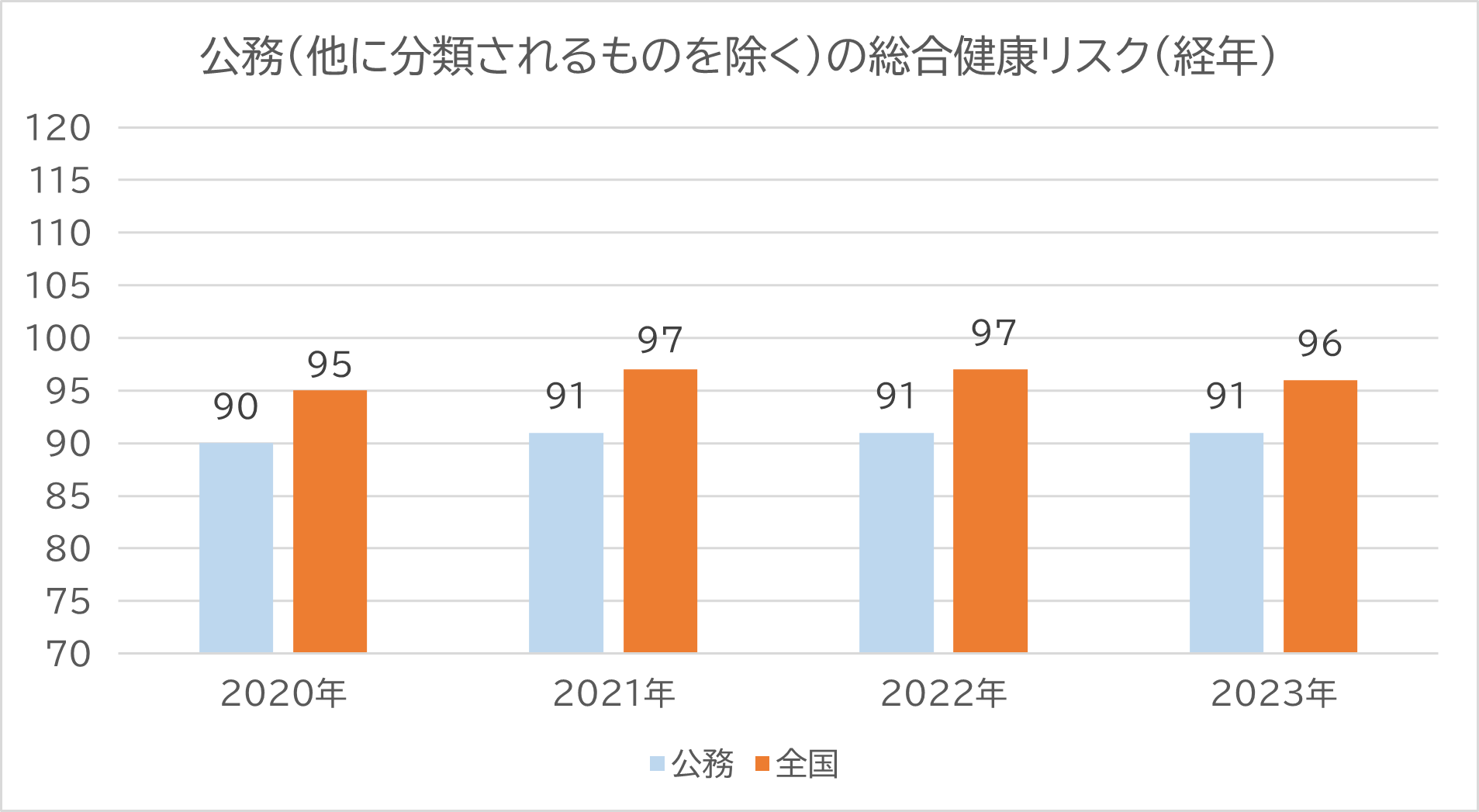

総合健康リスクの状況は?

総合健康リスクとは、疾病休業などの健康問題が発生するリスクを表しています。

厚生労働省が定める基準値を100として、数字が大きいほど健康リスクが高いことを示しています。

公務(他に分類されるものを除く)の健康リスクは2020年90、2021年91、2022年91、2023年91と、いずれも全国平均の総合健康リスクの値を下回る良好な結果となりました。

公務に特徴的な回答は?

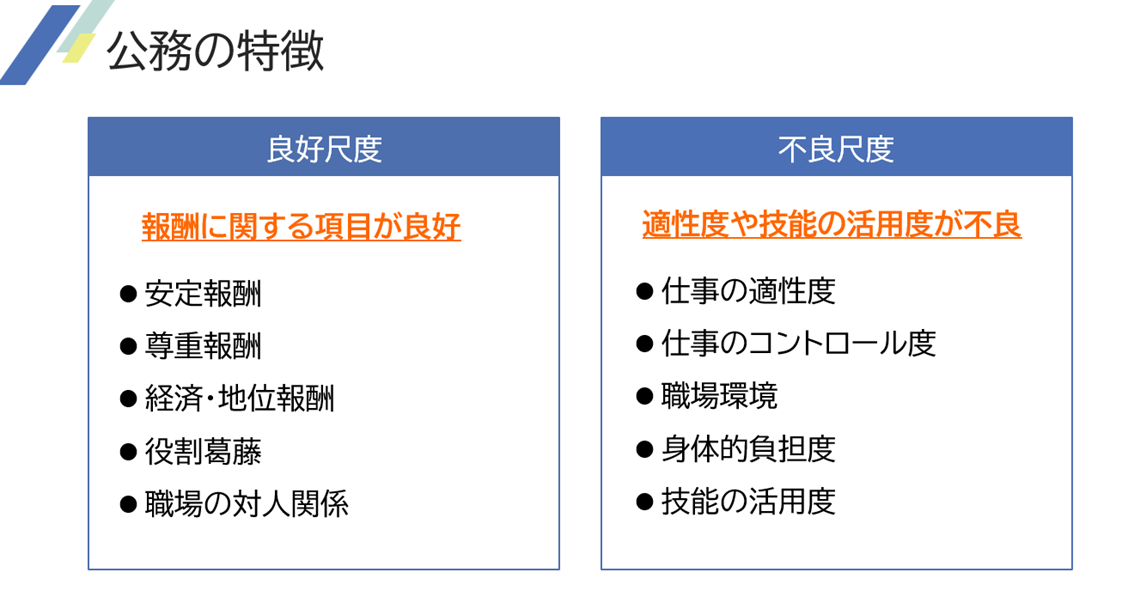

全業種の平均点(全国平均点)を偏差値50として、公務の業種偏差値を算出したとき、偏差値が良好な上位5つ、不良な下位5つは以下の図の通りです。

公務では、安定報酬(職を失う恐れがあるか)、尊重報酬(上司からふさわしい評価を受けている)、経済・地位報酬(仕事に見合う給料やボーナスをもらっている)など報酬にかかわる3項目が良好な結果です。

公務の性質とも考えられる「安定性」が結果にも出ています。

一方で、仕事の適性度(仕事の内容は自分にあっている)、仕事のコントロール度、技能の活用度(自分の技能や知識を仕事で使うことがある)などで不良な結果となりました。仕事の適性度や技能の活用度については、公務が「数年で異動がある職場が多いこと」、「業務が多岐にわたること」などが影響していると推測されます。また、仕事のコントロール度も、民間企業と比較すると、裁量度が比較的低く、コントロールがしづらい面があるのではないかと考えられます。

国家公務と地方公務に差はある?

さらに、国家公務と地方公務の違いに着目すると、国家公務が地方公務よりも良好だった項目(偏差値の差が6ポイント以上)には、「身体的負担度」「情緒的負担」「安定報酬」「疲労感」「役割葛藤」が挙げられました。

一方で、地方公務が国家公務よりも良好だった項目には(偏差値の差が6ポイント以上)は、「同僚からのサポート」「働きがい」「成長の機会」「活気」「上司からのサポート」、「失敗を認める職場」「ワークセルフパランス(ポジティブ)」が挙げられます。

これらの結果からわかることは、住民対応が主となる地方公務の方が「情緒的負担度」や「役割葛藤」などが不良なこと、一方で、地方公務の方が、同僚や上司からのサポートも得られやすく、働きがいや成長も感じやすいという特徴です。

どうやって改善に取り組むか

今回の結果から、公務ならではの特徴が伺えます。

業務の性質上改善が難しい項目もありますので、部署ごとに、「取り組みやすさ」と「見込まれる効果」から優先順位を決めて取り組みを行いましょう。

私自身、官公庁への報告会を実施することも多いのですが、よく課題として挙げあれるのが「仕事の適性度」です。

「仕事の適性度」の改善のポイントは、「成長の実感」「承認・感謝」「技能の活用度」にあると私は考えます。たとえ、今自分の仕事が望む業務内容でなかったとしても、仕事で成果を挙げられたり、成長を実感したり、承認や感謝されたりすれば、少しでも仕事に対して前向きにとらえることができるのではないでしょうか。

こうした視点も参考にしつつ、ぜひみなさんの職場でも、ストレスチェックの結果をもとに、職場環境改善に取り組んでいただければと思います。