生産性向上のためにも、ワーク・エンゲイジメントが重要といった話が多く聞かれるようになりました。

漠然と「ワーク・エンゲイジメントが必要なのだ」ということまでは浸透しているものの、そもそもワーク・エンゲイジメントが何なのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、ワーク・エンゲイジメントの位置づけや高める方法などについて、詳しくお伝えしていきます。

ワーク・エンゲイジメントとは?

ワーク・エンゲイジメントは、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態のこと」を指し、活力・熱意・没頭の3つの要素がそろっている状態とされています。

具体的には以下の要素が揃っている状態です。

つまり、仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ていきいきとしている人は、ワーク・エンゲイジメントが高い人といえます。

そもそも、エンゲージメント(engagement)とは「婚約」「誓約」などの意味を持つ言葉です。

結婚時に送り合うエンゲージリングのように、相手とのつながりや結びつきを示します。

つまり、ワーク・エンゲイジメントを直訳すると「仕事に対しての結びつき」です。

では、今なぜ「ワーク・エンゲイジメント」という考え方が着目されているのでしょうか。

それには日本全体での課題が大きく影響しています。

企業にワーク・エンゲイジメントが求められる理由

日本では今後、20~29歳の人口が減少していき、2040年には2020年と比較して約220万人減少すると推計されています。

つまり、労働力の確保がますます困難となるため、「優秀な人材の確保と定着」が企業の存続を考える上で重要です。

だからこそ、「長く働き続けてくれる」「没頭して仕事に取り組んでいる」「いきいきと仕事をしてくれる」、そういった従業員を増やすためにも、社員のワーク・エンゲイジメントを高めることが、企業にとって大切なポイントとなります。

ちなみに、日本においては、「エンゲイジメント」を含む新聞や雑誌、インターネットニュース、研究・調査レポート、書籍などの記事件数は2014年~2019年で約10倍となっており、急速に関心が高まっていることがわかります。

ワーク・エンゲイジメントを把握する方法について

では、自社従業員のワーク・エンゲイジメントどのように測ればいいのでしょうか。

ワーク・エンゲイジメントの測定では、「ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度(Utrecht Work Engagement Scale:UWES)」が最も広く活用されています。

ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度では、活力、熱意、没頭の3つの要素に関する17問の質問から測定します。

ただし、日本人はポジティブな自己評価を行うことに抵抗を感じる国民性があるため、点数が低めに出ることが指摘されています。

その他にもMBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)、OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)といった測定方法もあります。

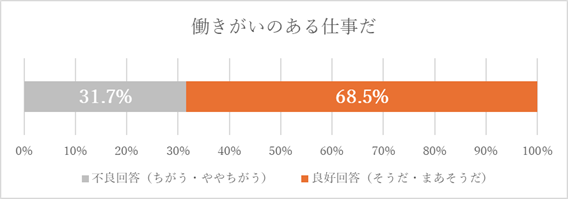

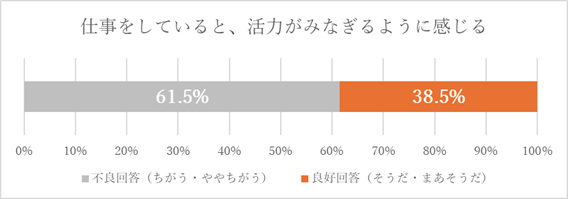

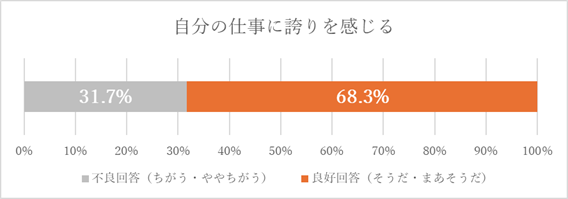

また、従業員数50名以上の事業場で実施が義務付けられているストレスチェックには、「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」「自分の仕事に誇りを感じる」「働きがいのある仕事だ」などの質問項目が含まれており、従業員のワーク・エンゲイジメントの参考とすることができます。

全国のワーク・エンゲイジメントの状況

では、一般的に従業員はどの程度ワーク・エンゲイジメントを感じながら働いているものなのでしょうか。

前述したストレスチェック上のワーク・エンゲイジメントの関連設問、「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」「自分の仕事に誇りを感じる」「働きがいのある仕事だ」において、2023年度ドクタートラストにてストレスチェックを受検した479,612人の回答データによれば、それぞれに対するポジティブ回答率は以下の通りになります。

活力がみなぎるように感じる人は4割を下回るも、働きがいや誇りをもって仕事をしている人は約7割に達している様子がわかります。自社で働く従業員の様子はいかがでしょうか?

ワーク・エンゲイジメントを高める方法とは?

ワーク・エンゲイジメントを高めるためには、仕事の資源と、個人の資源の2つを充実させることが必要です。

仕事の資源

上司からの支援やフィードバック、仕事のコントロール、報酬や承認、組織と個人の価値観の一致など、社員のパフォーマンス向上のための資源が充実していると、ワーク・エンゲイジメントが高まるとされています。

つまり、上司からのポジティブな評価(フィードバック)や部下の成長を促すコーチング、組織として個人の目標形成やキャリア形成支援などを充実させることが効果的といえるでしょう。

個人の資源

「自分を取り巻く環境を上手にコントロールできる能力」や「レジリエンスと関連した肯定的な自己評価」があることが重要です。

つまり、レジリエンスや自己肯定感、自尊心、楽観性などの力があることがワーク・エンゲイジメントを高めます。

ストレスにうまく対処するための能力を養う研修や、ジョブ・クラフティング研修が効果的です。

ワーク・エンゲイジメントを高めることで得られる効果

では、ワーク・エンゲイジメントを高めることは、企業にとってどんな効果があるのでしょうか。

冒頭でお伝えしたように、大きくは優秀な人材との確保と定着につながります。

定着率の増加と離職率の低下

ワーク・エンゲイジメントが高いほど、離職率が低く、企業への定着率が高いことが明らかとなっています。

ワーク・エンゲイジメントを向上させれば、従業員の仕事への満足度も高くなり、人材の確保も容易になるでしょう。

生産性・パフォーマンスの向上

ワーク・エンゲイジメントが高まれば、社員一人ひとりが仕事に対してポジティブな向き合い方ができるため、生産性やパフォーマンスも向上します。

また、仕事に対してポジティブに向き合える人が増えれば、コミュニケーションも活発になり、利他的な行動も増え、新しいアイディアも活発に出てくるようになります。

ひいては、組織の雰囲気も良好になると考えられます。

メンタルヘルス対策

ワーク・エンゲイジメントを高めることができれば、仕事に対するストレスも減少させるができます。

一方で、ワーク・エンゲイジメントが低いと、仕事だけでなく、組織や対人関係のストレスも強まることが想像できます。

つまり、ワーク・エンゲイジメントの向上は、ストレスの軽減やメンタルヘルス不調の防止につながるでしょう。

まとめ

このように、ワーク・エンゲイジメントの向上は、個人にとっても、組織にとっても大きなメリットがあります。

もし、自社のストレスチェック結果の分析において気になることがございましたら、ドクタートラストのコンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。

結果をベースに改めて分析・解説を行うことも可能です。

この機会に、ストレスチェックや各種サーベイなどを活用して従業員のワーク・エンゲイジメントを把握し、対策を考えてみるのはいかがでしょうか?